إن سيادة سوء الظن على النفس تُفقِد الإنسان القدرة على إصلاح العلاقات، حتى مع أقرب الأصدقاء “خليل”، لأن التفسيرات السلبية للأفعال تُولِّد العداوة وتهدم جسور الثقة.

ورُوِيَ عن الإمام علِيَّ (ع) أنه قال: “مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ سُوءُ الظَّنِّ لَمْ يَتْرُكْ بَيْنَهُ وَبَينَ خَليلٍ صُلْحاً”.

الحق، والحق أقول: هذه الجوهرة الكريمة واحدة من الكنوز الأخلاقية التي تُلقي الضوء على آفات النفس الإنسانية وآثارها على العلاقات الاجتماعية، ففيها تحذيرٌ صريح من خطر “سوء الظن” الذي يُفسد العلاقات الإنسانية، حتى بين الأَخِلّاء.

عرَّف العُلماء سوءَ الظَّنّ بأنه: تغليب ثبوت القبيح من أمرين متغايرين ليس أحدهما في الثبوت أقوى من الآخر، واعتقاد جانب الشر، وترجيحه فيما يحتمل الأمرين معاً، دون دليل قاطع، وهو عكس “حُسْنُ الظَّنِّ” وهو تغليب جانب الخير على جانب الشر في الحكم على الآخر، ففيه دعوة إلى افتراض الصلاح فيه وإن كان غير الصلاح محتَمَلاً.

وينقسم سوء الظن إلى قسمين:

الأول: سُوءُ الظَّنِّ بالله تعالى: كأن يظن بربه أن لا يرحمه، أو لا يرزقه، أو لا يستجيب دعاءه، أو لا يدافع عنه، أو لا يقبل توبته، وهو من أذَمِّ الأعمال وأقبحها، كما أنه أبلغ في الذم من اليأس من رَوْحِ الله، والقنوط من رحمته، وكلاهما من الذنوب الكبيرة، فسوء الظن بالله يأسٌ، وقُنوط، وزيادة، لتجويزه على الله أشياء لا تليق بكرمه وجوده ورحمته ولطفه سُبحانَهُ وتعالى، وفي ذلك قول الله تعالى: يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴿آل عمران: 154﴾.

الثاني: سُوءُ الظَّنِّ بالناس: وهو أن يحمل أقوالهم وأفعالهم، وما يظهر منهم على محامل سيئة، ويعتقد جانب الشر فيها، وهو قبيح مذموم عقلاً وشرعاً، ويعتبر من الذنوب القلبية التي تُضعِف الإيمان، إذ يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴿الحجرات: 12﴾ .

وكما ترى قارئ الكريم فإن الآية الكريمة وهي تريد أن تبني المجتمع الفاضل تقيم سياجاً حول حُرُمات الأشخاص وكراماتهم وحرياتهم، فتأمر الذين آمنوا باجتناب كثير من الظن، فلا يتركوا نفوسهم نهباً لكل ما يهجس فيها حول الآخرين من ظنون وشُبُهات وشكوك، والظنون التي ترد على الناس كثيرة لا تحصى، إنها خواطر تتردَّد فى صدور الناس، ويكون لها دور كبير في أحكامهم على الآخرين وتصرفاتهم معهم، ولهذا جاء النهي باجتناب كثير من الظن، لا كل الظن، وهذا يعنى ألا يأخذ الإنسان بكل ما يقع له من ظنون، بل يجب أن يكون حذراً في مواجهة كل ظن، وعليه أن يُمَحِّصه كما يُمَحِّص النبأ الذي يرد عليه من فاسق فإن مورد الظنون متهم، لأنه مورد يقوم عليه هوى النفس، ووساوس الشيطان، وبهذا يُطهِّر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيئ، فيقع في الإثم، ويدعه نقياً بريئاً من الهواجس والشكوك.

إن سيادة سوء الظن على النفس تُفقِد الإنسان القدرة على إصلاح العلاقات، حتى مع أقرب الأصدقاء “خليل”، لأن التفسيرات السلبية للأفعال تُولِّد العداوة وتهدم جسور الثقة، فالمُسيء الظنّ يرى في كل تصرف شُبهةً، وفي كل كلمة غاية خَفِيَّة، مِمّا يجعله عاجزاً عن قبول الصلح أو التسامح، وهذا أحد الآثار المدمِّرة لسوء الظن، والتي ترجع على نفس المسيء الظن.

ومن الأثار الخطيرة لسوء الظن بالآخرين تفكيك الروابط الاجتماعية، وإفقاد العلاقات الإنسانية قداستها إذ يتحوَّل الخليل والصديق والحبيب والوَلِيُّ إلى عدوٍّ وهمي.

ومنها: العُزلة النفسية والاجتماعية، فحين يصبح الفرد أسير شكوكه وظنونه يعتزل الناس، فيبقى وحيداً لا ولِيَّ له ولا حميم، وفي ذلك من الضّرر المعنوي والنفسي ما فيه.

والأثر الأكثر سوءاً لسوء الظن هو ضعف الإيمان، فقد رُوِيَ عن الإمام أمير المؤمنين (ع) أنه قال: “لا دِينَ لِمُسِيءِ الظَّنِّ”.

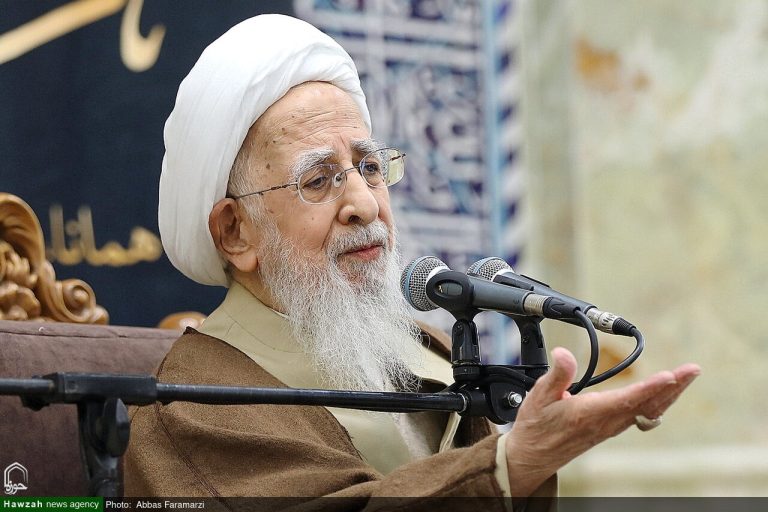

بقلم الكاتب والباحث اللبناني في الدراسات الدينية السيد بلال وهبي