وجّه قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، نداء إلى المؤتمر الدولي الذي عُقد بمناسبة مرور مئة عام على إعادة تأسيس الحوزة العلمية في قم، تناول فيها مقوّمات الحوزة ووظائفها المتعددة، وبيّن متطلبات تحقيق «حوزة رائدة وطليعية» تتميّز بالابتكار والازدهار، وتواكب العصر، وتجيب عن القضايا المستجدّة، وتتسم بالتهذيب، وروح التقدم والجهاد، والهوية الثورية، والاستعداد لصياغة أنظمة لإدارة المجتمع. وأضاف سماحته أنّ من أبرز وظائف الحوزة وأهمّها هي «البلاغ المبين»، ومن أوضح مصاديقه: رسم الخطوط الرئيسية والفرعية للحضارة الإسلامية الجديدة، وبيانها، وترويجها، وتثقيف المجتمع بها.

وجاء النص الكامل لنداء قائد الثورة الإسلامية كما يلي:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

والحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المصطفى وآله الطّاهرين، [ولا] سيّما بقيّة الله في العالمين.

الحوزة العلمية في قم: ظاهرة فريدة وسط أحداث مهولة

كان بزوغ حوزة قم المباركة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري الشمسي ظاهرة فريدة من نوعها، تجلّت في خضم أحداث كبرى ومهولة، أحداث عصفت بمنطقة غرب آسيا وجعلت حياتها مظلمة، وعرّضت حياة شعوبها للاضطراب والضّياع.

الدول الاستعمارية كانت منشأ الأحداث المرة في المنطقة منذ القرن الماضي

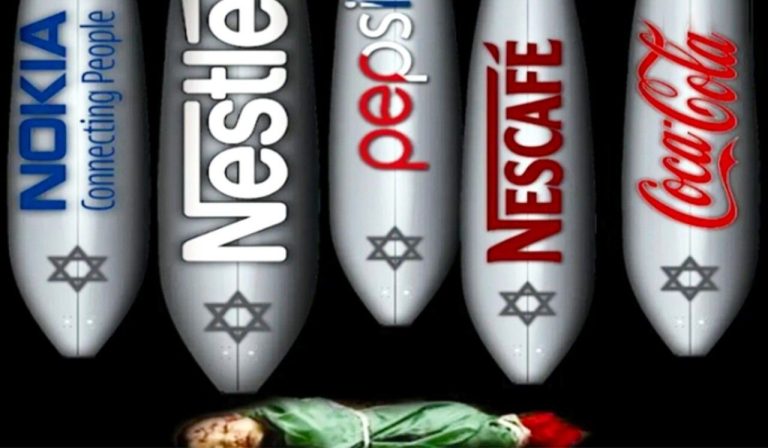

كان منشأ هذه المرارة المُزمنة والمستشرية وسببها تدخلات الدول الاستعماريّة والمنتصرين في الحرب العالمية الأولى، الذين استخدموا جميع الوسائل بهدف الاستيلاء والسيطرة على هذه الجغرافيا الحساسة والغنية بالموارد الجوفية، فاستطاعوا تحقيق أهدافهم من خلال القوة العسكريّة، والمخططات السياسيّة، والرشاوي، وتوظيف الخونة في الداخل، والأدوات الدعائية والثقافية، ومن خلال أيّ وسيلة أخرى متاحة.

في العراق، أتوا بحكومة بريطانيّة ومن ثم دولة ملكية عميلة؛ وفي منطقة الشامات، بسطت بريطانيا من جهة وفرنسا من جهة أخرى التدخلات الاستعمارية من خلال إرساء نظام طائفي في جزء منها، وحكومة عائليّة عميلة لبريطانيا في جزء آخر، كما فرضتا القمع والضغط على الناس، وخاصة المسلمين وعلماء الدين، في جميع أرجاء المنطقة.

وفي إيران، أوصلوا رجلاً عسكريًّا شقياً وجشعًا وعديم الشخصية تدريجيًا إلى الصدارة ثم إلى الملكية. وفي فلسطين، بدأوا بالهجرة التدريجية للعناصر الصهيونية وتسليحهم، ومهدوا الطريق من خلال حركة بطيئة لتأسيس غدة سرطانية في قلب العالم الإسلامي. وحيثما وُجدت مقاومة لخططهم المتدرجة – سواء في العراق أو الشام أو فلسطين أو إيران – قمعوها، وفي بعض المدن، مثل النجف، بلغ الأمر حدّ اعتقال جماعي للعلماء، بل وحتى النفي المهين لمراجع عظام مثل الميرزا النائيني والسيد أبي الحسن الأصفهاني والشيخ مهدي الخالصي، كما شنوا حملات تفتيش من بيت إلى بيت لاعتقال المجاهدين. غدت الشعوب مذعورة ومذهولة، والآفاق مظلمة ومحبطة.

وفي إيران، سُفِكَت دماء المجاهدين في جيلان وتبريز ومشهد، في حين تولى المسؤولون عن الاتفاقيات الخيانية زمام الأمور.

حوزة قم: غرسٌ مبارك في تعرجات الزمن الصعب

في خضم هذه الأحداث المريرة وفي عتمة الظلام الحالك، بزغ نجم قم؛ فقد شاءت يدُ القدرة الإلهية أن تبعث فقيهًا عظيمًا ورعًا خبيرًا، لكي يهاجر إلى قم ويعيد الروح إلى حوزتها العلمية المندثرة والمهجورة، ويغرس نبتة طريّة ومباركة في ذلك الزمن الصعب، بجوار المرقد الطاهر لكريمة الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) حيث تلك الأرض الخصبة.

تأسيس حوزة قم على يد آية الله الحائري إنجاز يستند على خبرات الماضي

لم تكن قم مع وصول آية الله الحائري خالية من كبار العلماء، فقد كان يقطنها أعلام مثل آية الله ميرزا محمد أرباب والشيخ أبو القاسم الكبير وغيرهما، لكن الإنجاز العظيم في تأسيس الحوزة العلمية، أي معقل العلم والعلماء والدين والمتدينين بكل ما له من دقائق وتدابير، لم يكن ليصدر إلا عن شخصية مسدّدة مثل آية الله الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري (أعلى الله مقامه في الجنان).

إن تجربته لمدة ثماني سنوات في تأسيس الحوزة العلمية المزدهرة في أراك وإدارتها، ومرافقته لزعيم الشيعة الكبير، الميرزا الشيرازي في سامراء قبل ذلك لعدة سنوات، واطلاعه على أدائه في تأسيس الحوزة العلميّة وإدارتها في تلك المدينة، كان كل ذلك يرشده في هذا المسعى؛ كما أن درايته وشجاعته واندفاعه وأمله، كلّها كانت تحضّه على سلوك هذا الطريق الصعب.

انطلاقة الحوزة وتناميها بفضل ثبات آية الله الحائري وتوكّله

في السنوات الأولى، وبفضل صموده النابع عن الإخلاص والتوكّل، نجت الحوزة من سيف رضا خان المسلول الذي لم يرحم صغيرًا ولا كبيرًا في سعيه لمحو معالم الدين وأسسه. هلك الطاغية الخبيث، وبقيت الحوزة التي رزحت لسنوات تحت الضغوط القصوى وتنامت، وأشرقت منها شمس «روح الله».

إنّ الحوزة العلمية التي كان طلابها ذات يوم، يلجأون منذ الفجر، خوفًا على حياتهم، إلى أطراف خارج المدينة للدراسة والمباحثة، ويعودون ليلًا إلى حجراتهم المظلمة في المدارس؛ تحولت في غضون أربعة عقود بعد ذلك إلى مركز يبث إلى جميع أنحاء إيران شعلة النضال ضد سلالة رضا خان الخبيثة، وينوّر القلوب الكئيبة واليائسة، ويجذب الشبان المنعزلين إلى وسط الميدان.

بقاء الحوزة وبركاتها

والحوزة هذه تحوّلت بعد فترة وجيزة من رحيل مؤسّسها، وبقدوم المرجع العظيم، آية الله السيّد البروجردي، إلى قمّة علميّة وبحثيّة وتبليغيّة للتشيّع في أنحاء العالم. وفي نهاية المطاف، بلغت هذه الحوزة قوتها المعنوية وشعبيتها، ما مكّنها، وبأيدي الشعب، من اقتلاع النظام الملكي الخائن والفاسد والفاسق في أقل من ستة عقود، وبوّأت الإسلام موقع الحاكمية السياسية في دولة كبيرة ذات ثقافة عريقة لها شتى الطاقات.

والمتخرج من هذه الحوزة المباركة هو الذي جعل إيران نموذجًا للدعوة إلى الإسلام في العالم الإسلامي، بل رائدة التديّن في جميع أنحاء العالم؛ إذ بخطابه الرّساليّ انتصر الدم على السيف؛ وبتدبيره ولدت الجمهورية الإسلامية؛ وبشجاعته وتوكله، تصدى الشعب الإيراني للتهديدات وتغلّب على كثير منها. اليوم، وبفضل دروسه وإرثه، تشّق البلاد طريقها وسط العقبات وتمضي قُدمًا في كثير من جوانب الحياة.

رحمة الله ورضوانه الدائم على مؤسس هذه الحوزة المباركة والعظيمة، وهذه الشجرة الطيّبة المثمرة، ذلك الإنسان السامي والحكيم والمبارك، وعالم الدين والمتزين بسكينة اليقين، سماحة آية الله العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري.

مسار حوزوي ريادي وطليعي

ثمة موضوعات لابد من التطرّق إليها يُتوقّع أنها ستكون مفيدة للحوزة العلمية في حاضرها ومستقبلها، على أمل أن تساعد الحوزةَ الناجحة اليوم، للوصول إلى حوزة «رائدة وطليعيّة».

مكونات الحوزة العلمية ووظائفها

أول ما يطرح هو عنوان «الحوزة العلمية» ومضمونه العميق. إنّ اللغة المتداولة في هذا الشأن قاصرة وغير وافية؛ فالحوزة، خلافًا لما توحيه هذه اللغة، ليست مجرد مؤسسة للتدريس والدّراسة، بل هي مجموعة تضمّ العلم والتربية والوظائف الاجتماعية والسياسية. ويُمكن بالإجمال فهرسة الأبعاد المتنوعة لهذا العنوان المعبّر على النحو الآتي:

- مركزٌ علمي ذو اختصاصات محدّدة؛

- مركزٌ لتربية طاقات مُهذّبة وفاعلة من أجل هداية المجتمع على المستويين الديني والأخلاقي؛

- الخطّ الأمامي لجبهة التصدّي لتهديدات الأعداء في مختلف المجالات؛

- مركز لإنتاج الفكر الإسلامي وتبيينه في مجال الأنظمة الاجتماعية؛ بدءًا من النظام السياسي شكلًا ومضمونًا، وصولًا إلى الأنظمة المتعلقة بإدارة الدولة، وإلى نظام الأسرة والعلاقات الشخصية، وذلك بناءً على الفقه والفلسفة والمنظومة القيمية للإسلام.

- مركز، بل ربّما قمة، للإبداعات الحضارية والاستشرافات المستقبلية اللازمة في إطار الرسالة العالمية للإسلام.

هذه هي العناوين الرئيسة التي تفسّر معنى مفردة «الحوزة العلمية» وتحدّد العناصر المكوّنة لها، أو «التوقعات» منها بعبارة أخرى؛ وهي ذاتها التي يمكن للجهود الرامية إلى تعزيزها وتطويرها أن ترتقي بالحوزة إلى حوزة «رائدة وطليعية» بالمعنى الحقيقي للكلمة، وتعالج التحديات والتهديدات المحتملة في المستقبل.

الحوزة والإرث العظيم لعلماء الدين في شتّى العلوم

توجد حقائق وآراء أيضًا بشأن كلّ واحد من العناوين المذكورة، يمكن بيانها بشكل إجمالي على النحو الآتي:

أوّلًا. المركز العلمي:

لقد ورثت حوزة قم المخزون العلميّ العظيم للشيعة. هذا الرصيد الفريد هو نتاج العمل الفكري والبحثي للآلاف من علماء الدين في مختلف علوم الفقه والكلام والفلسفة والتفسير والحديث على مدى ألف عام.

فإلى ما قبل اكتشافات العلوم الطبيعية في القرون الأخيرة، كانت الحوزات العلمية الشيعية ساحة للخوض في العلوم الأخرى؛ ولكن المحور الرئيسي للبحث والتحقيق في الحوزات كان في جميع العصور هو «علم الفقه»، ويليه بفارق «الكلام والفلسفة والحديث».

إن التطوّر التدريجي لعلم الفقه في هذه الفترة الطويلة، منذ زمن الشيخ الطوسي وحتى عصر المحقق الحلي، ومنه إلى الشهيد الأول، ثمّ المحقق الأردبيلي، وبعده إلى الشيخ الأنصاري وحتى العصر الحالي، أمرٌ ملموسٌ لدى أهل الاختصاص؛ فالمعيار في تقدم الفقه هو ثراء مخزونه، أي النتاجات العلمية الفاخرة، والارتقاء بمستوى العلم والمكتشفات الجديدة؛ ولكن اليوم، وبالنظر إلى المستجدّات الفكرية والعملية السريعة والكثيفة في المراحل المعاصرة، وخاصة في القرن الأخير، لا بُدّ من صبّ الاهتمام على توقّعات تتعدّى هذا الحدّ في مجال التقدّم العلميّ للحوزة.

الفقه؛ معناه ووظائفه

تجدر ملاحظة النقاط الآتية في ما يتعلق بعلم الفقه:

أولًا: الفقه هو مجموعة إجابات يضعها الدين للاحتياجات العملية للفرد والمجتمع. ومع التطوّرات العقلانيّة لدى الأجيال، يجب أن تكون هذه الإجابات اليوم ذات سند فكري وعلمي راسخ أكثر من أي زمن مضى، وقابلةً للفهم والاستيعاب في الوقت نفسه.

ثانيًا: إن الظواهر المعقدة والمتعددة في حياة الناس اليوم تطرح أسئلة غير مسبوقة، على الفقه المعاصر أن تكون له إجاباتٌ جاهزةٌ لها.

ثالثًا: إن السؤال الأساسي اليوم، ومع تأسيس النظام السياسي للإسلام، هو كيفية الرؤية الشاملة لدى «الشارع» إلى الأبعاد الفردية والاجتماعية لحياة البشر وأسسها المبدئية؛ بدءًا من النظرة إلى الإنسان ومكانته الإنسانية وأهداف حياته، وصولًا إلى النظرة إلى الشكل الأمثل للمجتمع البشري، والنظرة إلى السياسة والسلطة والعلاقات الاجتماعية والأسرة والجنس والعدالة وسائر أبعاد الحياة. ويجب أن تُظهر فتوى الفقيه في أيّ مسألة جانبًا من هذه الرؤية الشاملة.

متطلبات إجابة الفقه على احتياجات الإنسان المتنوعة

إن الشرط المهم للوصول إلى هذه الخصائص هو أولًا إحاطة الفقيه بجميع أبعاد الدين ومعارفه في المجالات كلّها، وثانيًا إلمامه المناسب بمكتشفات الإنسان المعاصرة في مجال العلوم الإنسانية والمعرفة المرتبطة بحياة الإنسان.

يجب التسليم بأن الرصيد المتراكم من العلم في الحوزة ذو قابلية تمكّن الطالب من بلوغ هذا المستوى من الكفاءات العلمية، شريطة أن تُرى بعض النقاط في أسلوب العمل الحالي بعين بصيرة وأن تُعالج بيد مقتدرة.

إحدى هذه النقاط هي طول فترة الدراسة؛ فمرحلة قراءة النصوص للطالب تمر بطريقة تثير التساؤل، إذ يضطر الطالب إلى تعلم كتاب ضخم وتحقيقيّ لعالم كبير بوصفه كتابًا دراسيًا! هذا الكتاب، هو في الحقيقة، يناسب دخوله مرحلة البحث الاجتهادي، واعتماده قبل هذه المرحلة ليس له من أثر سوى إطالة أمد قراءة النصوص. يجب أن يحتوي الكتاب الدراسي على مادة ولغة مناسبتين للطالب ضمن مرحلة محدودة قبل دخوله مرحلة البحوث. وقد كانت المساعي الناجحة أو غير الناجحة لأعلامٍ كالآخوند الخراساني والشيخ عبد الكريم الحائري والسيد صدر الدين الصدر، لاستبدال كتبٍ مثل «القوانين» و«الرسائل» و«الفصول» بكتب «الكفاية» و«درر الفوائد» و«خلاصة الفصول»، ناجمة عن إدراك هذه الضرورة المهمة، على الرغم من أنهم عاشوا في زمن لم يكن فيه الطالب يواجه هذا الكم الهائل من المدخلات الذهنية والتكاليف العملية كما هو الحال اليوم.

النقطة الأخرى هي قضيّة الأولويات الفقهية؛ فاليوم، مع تأسيس النظام الإسلامي وطرح نظام الحكم على الطريقة الإسلامية، برزت أمام الحوزة موضوعات مهمة ذات أولوية لم تكن مطروحة في الماضي، ولكنها باتت من أولويات البلاد في حاضرها وغدها، وتنتظر إجاباتٍ فقهية، قضايا من قبيل علاقات الحكومة بشعبها وبالدول والشعوب الأخرى، وموضوع «نفي السبيل»، والنظام الاقتصادي وأسسه المبدئية، والأسس المبدئية للنظام الإسلامي، ومصدر الحاكمية من وجهة نظر الإسلام، ودور الناس فيها والموقف تجاه القضايا المهمة وإزاء نظام الهيمنة، ومفهوم العدالة ومضمونها، والعشرات من الموضوعات الأساسيّة الأخرى والمصيريّة في بعض الأحيان. (بعضُها يتضمّن بُعدًا كلاميًّا أيضًا، وينبغي مناقشته في موضعه المناسب).

لا يُلاحظ اهتمام كافٍ بهذه الأولويات في أسلوب العمل الحالي للحوزة في المجال الفقهي، إذ نرى أحيانًا أن بعض المهارات العلمية التي تنطوي بنحو عام على جانب آلي ومقدماتي للوصول إلى حكم الشرع، أو بعض الموضوعات الفقهية أو الأصولية الخارجة عن الأولويات، تُغرق الفقيه والمحقق بحلاوتها المغرية فتصرف ذهنه تمامًا عن تلك المسائل الرئيسة ذات الأولوية، على حساب فرصٍ لا تعوّض وثروات بشرية ومالية من دون أن تقدم أي مساعدة في تبيين نمط العيش الإسلامي وهداية المجتمع، وذلك في خضم هجوم الكفر.

إذا كان الهدف من العمل العلمي إظهار الفَضل والسُمعة العلميّة والتسابق على استعراض الفضل، فإنّ هذا سيكون مصداقًا للفعل المادّي والدنيويّ ولـ{اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ} (الفرقان، 43).

اهتمام الحوزة باحتياجاتها من أجل التبليغ

ثانيًا: تربية طاقات مهذبة وفاعلة

الحوزة مؤسسة منفتحة على خارجها؛ فمخرجات الحوزة على جميع المستويات هي في خدمة فكر المجتمع والبشر وثقافتهما. الحوزة مكلفة بـ«البلاغ المبين»، ونطاق هذا البلاغ واسع جدًا، يمتد من المعارف التوحيدية السامية إلى الواجبات الشرعية الفرديّة، ومن تبيين النظام الإسلامي وهيكليته ومسؤولياته إلى نمط العيش والبيئة والحفاظ على الطبيعة والحيوان، وكثير من المجالات والجوانب الأخرى للحياة البشرية.

وقد اضطلعت الحوزات العلمية منذ القدم بهذه المسؤولية الثقيلة، وانخرط العديد من المتخرّجين منها على مختلف مستوياتهم العلمية في أساليب متنوعة لتبليغ الدين وأمضوا عمرًا فيه. وبعد الثورة، ظهرت في الحوزة مؤسسات لتنظيم محتوى هذه الحركات التبليغيّة وتقويمه في بعض الأحيان. ينبغي ألّا نتجاهل الخدمات القيمة التي قدمتها هذه المؤسسات وغيرها من المحترفين في مجال تبليغ الدين.

المهمّ هو التعرّف على أجواء المجتمع الفكريّة والثقافيّة، والمواءمة بين المكتسبات التبليغيّة والحقائق الفكريّة والثقافيّة لدى النّاس، وخاصّة الشباب. تعاني الحوزة مشكلة في هذا الجانب، فهذه المئات من المقالات والمجلات والخطابات المنبرية والتلفزيونية وما إلى ذلك، لا تستطيع أن تؤدي مهمة البلاغ المبين كما هو مطلوب وكما ينبغي في مواجهة سيل الخطابات التضليليّة.

العناصر الضروريّة للتبليغ:

1) التعليم

يفتقد هذا الجانب في الحوزة عنصرين أساسيين: «التعليم» و «التهذيب».

إن إيصال رسالة عصرية تملأ الفراغ وتحقق هدف الدين يستلزم التعليم والتعلّم لامحالة. يجب أن يتصدى جهازٌما لهذه المهمة ليعلّم الطالب قوة الإقناع والإلمام بأسلوب الحوار ومعرفة كيفيّة التعاطي مع الرأي العام والفضاء الإعلامي والافتراضي والانضباط في مواجهة المخالف، ويعدّه عبر التمرين والممارسة لدخول هذا الميدان في فترة محدودة. من جهة، ينبغي جمع أحدث المغالطات والآفات الفكرية والأخلاقية وأكثرها شيوعًا، وتوفير أفضل رد عليها وأبلغه وأقواه في إطار لغة متناسبة مع العصر، وباستخدام الأدوات التقنيّة الحديثة. ومن جهة أخرى، يجب تدوين أهم المعارف الدينية التي تتناسب والوضع الثقافي والفكري المعاصر في هيئة حُزم مناسبة لفكر جيل الشباب والناشئة والأسرة ولثقافتهم. تُعد هذه التركيبة من الشكل والمضمون أهم موضوعات التعليم في هذا الجانب.

إعداد المجاهدين الثقافيّين

يعدُّ الموقف الإيجابي، بل وحتى الهجومي، أهم من الموقف الدفاعي في العمل التبليغي، وإنّ ما قيل بشأن دفع الشبهات والمغالطات ومعالجتها، ينبغي أن لا يجرّ الجهاز التبليغي إلى الغفلة عن مهاجمة مسلمات الثقافة المنحرفة السائدة في العالم، وربما في بلدنا. إنّ ثقافة الغرب المفروضة والتلقينيّة تتّجه بسرعة متزايدة نحو الانحراف والانحطاط؛ فالحوزة الضليعة بالفلسفة والكلام لا تكتفي بالدفاع في وجه إثارة الشبهات بل تخلق تحديات فكرية تجاه هذا الانحراف والضلال، وتجبر المدعين المُضلّلين على الرد.

يندرج إعداد هذا الجهاز التعليميّ ضمن أولويات الحوزة؛ وهذه هي تربية «المجاهد الثقافيّ». فبالنظر إلى حراك أعداء الدين الذين يسعون جاهدين لتجنيد القوى، وخاصّة في بعض المجالات المهمّة، ينبغي التعامل مع [إعداد هذا الجهاز] بجدّية قصوى وبوتيرةٍ سريعةٍ.

2) التهذيب

يعدّ التهذيب ضرورة أخرى إلى جانب التعليم، والتهذيب لا يعني تربية المنعزلين؛ فجزء كبير من نطاق نشاط المجاهد الثقافي هو الدعوة إلى تهذيب النفس والأخلاق الإسلامية، وهذا العمل يكون عديم الأثر والبركة إذا لم يكن الداعي نفسه متحلياً بما يدعو إليه. إن الحوزة بحاجة إلى تحرّك أكبر من الماضي في تأكيد التوصيات الأخلاقية.

الإخلاص وتحمل الصعاب؛ عامل رسوخ العزم والإرادة

أنتم أيها الطلاب والفضلاء الشباب قادرون حتمًا، بعون قلوبكم الطاهرة والنقية وألسنتكم الصادقة، على إنجاز مُهمّة التهذيب الأخلاقي لجيل الشباب اليوم، شريطة أن تبدأوا بأنفسكم أولًا؛ فالإخلاص في العمل، وقطع الطريق على وساوس المال والجاه والمنصب، هو المفتاح لدخول الأجواء العذبة للروحانية والحقيقة. وهكذا يغدو العمل الشاق للجهاد الثقافي مُهمّة عذبة وحركة مؤثرة. إنّ الصعاب التي يواجهها طالب العلم في مثل هذه الحال ستتحول إلى وسيلة لإرادة صلبة وعزم راسخ بدلًا من أن تكون عائقًا أمام السلوك الجهادي للتبليغ.

أؤكّد ألّا يُنظر أبدًا إلى ساحة تبليغ الدين بأنها ميدان خالٍ من المنافسة، ولا يجوز الغفلة ولو لحظة عن مواجهة الشبهات والمغالطات التي تُضخّ إلى الساحة باستمرار.

في هذا الشقّ، وإلى جانب تربية الطاقات من أجل البلاغ المبين، لا بدّ من الاهتمام أيضًا بتربية طاقات تتولّى مهمات خاصّة في نظام الحكم وإدارة البلاد، وكذلك تربية طاقات من أجل تنظيم شؤون الحوزة العلمية الداخلية والنهوض بمسؤوليّاتها، وهو ما يستلزم نقاشًا منفصلًا.

الحوزة وقيادة الحركات الإصلاحيّة في القرون الأخيرة

ثالثًا. الخطّ الأمامي لجبهة التصدّي لتهديدات العدو في مختلف المجالات

هذه واحدة من أكثر الجوانب المجهولة للحوزات العلميّة ووظيفة جموع علماء الدين. لا شكّ في أنّه لا يمكن العثور على أيّ حركة إصلاحية أو ثورية في إيران أو العراق في المئة والخمسين سنة الماضية، لم يقدها علماء الدين، أو لم يحضروا في خطوطها الأماميّة. وفي ذلك دلالة مهمّة على طبيعة الحوزات العلمية.

طوال هذه الفترة، وفي جميع محاولات الاستعمار والاستبداد للهيمنة، كان علماء الدين وحدهم هم من بادروا إلى خوض الميدان، وتمكنوا في حالات كثيرة من إفشال العدو ببركة دعم الناس. لم يكن أحد غيرهم ليجرؤ على التفوّه بكلمة أو يفهم المسألة على وجهها الصحيح؛ ولعلّ الآخرين كانوا يرفعون أصواتهم بعد إطلاق العلماء صرختهم.

ويقرّ «كسروي»، وهو الذي يُعدّ من أشدّ المعاندين لعلماء الدين، أنّ بداية الثورة الدستوريّة كانت بفضل المؤازرة الحكيمة للسيّدين البهبهاني والطباطبائي. نعم، في تلك الأيام التي ارتفعت فيها راية وحش الاستبداد في إيران، لم يكن أحدٌ غير المراجع والعلماء ليجرؤ على النُّطق ولو بكلمة واحدة.

لقد أُبطلت الاتفاقيات المشينة التي أُبرمت طوال هذه المدّة بفضل معارضة العلماء وممانعتهم؛ فأُحبطت اتفاقية «رويتر» بعد تصدّي العالِم الجليل في طهران الحاج ملا علي كني، وأُسقطت معاهدة التنباك بفتوى المرجع الأعلى الميرزا الشيرازي ومؤازرة كبار علماء إيران، وفُضحت اتفاقية «وثوق الدولة» بجهود [آية الله] مدرّس، كما جرى التصدي للمنسوجات الأجنبية بمبادرة من آغانجفي الإصفهاني، ومؤازرة علماء أصفهان، ومساندة علماء النجف… وحالات أخرى.

في تلك السنوات المتزامنة مع تأسيس الحوزة العلمية في قم، كانت أجزاء من العراق وحدود إيران، بمحوريّة النجف والكوفة، مسرحًا لمعارك مسلّحة قادها العلماء ضدّ قوات الاحتلال البريطاني؛ لم يقتصر الأمر على الطلّاب والمدرّسين، بل إنّ بعض العلماء المعروفين مثل السيّد مصطفى الكاشاني وبعض أبناء المراجع، شاركوا في هذه المواجهات، فاستُشهد بعضهم ونُفي كثير منهم إلى مناطق نائية في المستعمرات البريطانيّة.

إن نشاط المراجع العظام في قضية فلسطين أيضًا – سواء في أوائل القرن (14 ه.ش)[1] عندما كانت تُنفذ سياسة هجرة الصهاينة إلى فلسطين وتسليحهم، أو في العقد الثالث[2] منه، عندما سُلّم جزء كبير من فلسطين رسميًا إلى الصهاينة، وأعلن تأسيس الكيان الصهيوني الزائف – يُعد من الفصول المشرّفة للحوزات العلمية. لقد كانت رسائلهم وبياناتهم في هذا الشأن من أكثر الوثائق التاريخية قيمةً.

إنّ الدور منقطع النظير لحوزة قم، ومن ثمّ سائر الحوزات العلميّة في إيران، في إحداث النهضة الإسلاميّة وإطلاق الثورة وتوجيه الرأي العام وجذب عامّة الناس إلى الميدان، يُعدّ أيضًا من أبرز الدلالات على الهويّة الجهاديّة للحوزات العلميّة. وإنّ خريّجي الحوزة الذين يمكلون عقولاً نشِطة وألسنةً بليغة، كانوا من أوائل الذين لبّوا النداء المُزلزل للأعداء، والذي أطلقه الإمام [الخميني] المجاهد، وخاضوا الميدان بسرعة وجديّة مع تحمّل الصدمات، وشرعوا في نشر المفاهيم الثوريّة وتوعية الرأي العام.

هواجس الإمام [الخميني] (قده) وآماله في ندائه إلى علماء الحوزات المسمى بميثاق الحوزويّين

انطلاقًا من إدراك هذه الحقائق، وفي ندائه الموجّه للحوزات العلميّة،[3] المُفعم بالمضامين والمدوّي، وصف الإمام الراحل (رضوان الله عليه) الحوزويّين برواد الشهادة في جميع الثورات الشعبية والإسلامية؛ وبالمقابل، عدّ طريق الشهداء وعملهم مصداقًا لبلوغ حقيقة التفقه. وفي عبارة أخرى، قدّم العلماء بوصفهم طلائع ميدان الجهاد والدفاع عن الوطن ونصرة المظلومين. وفي ما يخص مستقبل الحوزة، علق أكثر آماله على الطلاب والفضلاء الذين حثّتهم هواجس النهضة والكفاح والثورة على التحرّك، وعبّر عن عتبه على الذين يكتفون بكتبهم ودراستهم، من دون الاهتمام بهذه القضايا المصيريّة. جرت الإشارة مرارًا في هذا النداء إلى المتحجّرين، وجرى أيضَا التحذير من تغلغل العدوّ عبر استغلاله لغفلتهم، مُنبّهًا إلى خطر الأساليب المتطوّرة للتكسب بالدين. وحسب الرأي الصائب للإمام الجليل، يتربّص صيّادو الاستعمار في أرجاء العالم ويكمنون للحوزويين الشجعان الملمّين بالسياسة، ويخطّطون لمحاربة المجد والعظمة والنفوذ الشعبي للحوزويّين.

القلق بشأن التحجر واجتناب الدخول في السياسة

من الواضح في ذلك النص الحكيم الذي كُتب بمشاعر عرفانيّة وعاشقة، تخوّف الإمام الجليل من أن يصيب تيّار التحجّر المتظاهر بالتقدس الحوزةَ العلميّة بوساوس فصل الدين عن السياسة والأنشطة الاجتماعيّة، وأن يقطع الطريق الصحيح أمام التقدّم. هذا الهاجس نابعٌ من الترويج لتيّار خطِر يصوّر تدخّل الحوزة في القضايا الرئيسة للناس وانخراطها في الأنشطة الاجتماعيّة والسياسيّة ومكافحتها الظلم والفساد أمرًا يتنافى مع قدسيّة الدين وساحته المعنويّة، ويوصي الحوزويّين بالحياد المطلق والابتعاد عن أخطار الخوض في السياسة.

إنّ الترويج لهذا الوهم الباطل يمثّل أعظم هديّة تُقدَّم لقوى الاستعمار والاستكبار، التي لطالما تضرّرت من حضور علماء الدين وخوضهم معركة الكفاح ضدّها، وتكبدت الهزائم في حالات متعدّدة، ويُعدّ هديّة كبرى إلى أتباع النظام الفاسد والفاسق والعميل الذي اجتُثّ على يد الشعب الإيراني بقيادة مرجع تقليد.

إنّ قداسة الدين أكثر ما تتجلى في ميادين الجهاد الفكري والسياسي والعسكري، وتترسخ بتضحية حاملي معارف الدين وجهادهم وبذل دمائهم الطاهرة. ينبغي مشاهدة قدسيّة الدين في سيرة النبي الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، إذ كان أول عمل أقدم عليه عند دخوله يثرب هو تأسيس الحكومة، وتنظيم القوة العسكرية، وتوحيد ساحة السياسة والعبادة في المسجد.

ينبغي للحوزة العلمية، وحفاظًا على اعتبارها المعنوي ووفاءً لفلسفة وجودها، ألّا تنفصل أبدًا عن الناس والمجتمع وقضاياه الأساسية، وأن تعدّ الجهاد بكل أنواعه واجبًا قطعيًا عليها عند الحاجة.

هذا هو القول المهم الذي كرره الإمام الجليل مرارًا على مسامع الحوزة وروادها وأجلّائها، وبنحو خاص طلابها وفضلائها الشباب، وشدّد عليه.

المشاركة في إنتاج النظم الاجتماعيّة وتبيينها وفق مبادئ الإسلام

رابعًا. المشاركة في إنتاج النظم الاجتماعيّة وتبيينها

تُدار الدول والمجتمعات البشرية في جميع شؤونها الاجتماعية عبر نظم محددة؛ فشكل الحكومة، وأسلوب الحكم (الاستبداد، التشاور و…)، والنظام القضائي والتحكيم في النزاعات والمخالفات والقضايا الحقوقية أو الجزائية، والنظام الاقتصادي والمالي ومسائل العملة وغيرها، والنظام الإداري، ونظام إدارة الأعمال، ونظام الأسرة، وغيرها وغيرها، كلها تُعد من الشؤون الاجتماعية للدولة، والتي تُدار في مجتمعات العالم بأساليب مختلفة وفي إطار نظم متنوّعة.

لا شك في أن كل نظام من هذه النظم يستند إلى قاعدة فكرية، سواء كانت نابعة من عقول المفكرين وأصحاب الرأي، أو وليدة العادات والتقاليد المحلية والموروثة.

وفي الحكومة الإسلامية، ينبغي بطبيعة الحال أن يكون هذا الأساس وهذه القاعدة مستمدين من الإسلام ونصوصه المعتبرة، وأن تُستخرج منها نظم إدارة المجتمع.

على الرغم من أن الفقه الشيعي لم يتناول هذا الأمر بنحو كافٍ إلّا في بعض الحالات – كباب القضاء – إلّا أنه ببركة القواعد الفقهية المستفيضة المستفادة من الكتاب والسنة، وكذلك بالاستعانة بالعناوين الثانوية، يمتلك الكفاية اللازمة لصياغة نظم متنوّعة لإدارة المجتمع.

في ما يتعلق بأساس الحكومة ومنشئها، كان العمل البارز للإمام الراحل في مباحث «ولاية الفقيه» في أثناء نفيه إلى النجف، بدايةً مباركة فتحت طريق البحث أمام فضلاء الحوزة، وقد تكاملت أبعادها المختلفة نظريًّا وعمليًا بعد قيام الجمهورية الإسلامية؛ لكن هذا العمل لا يزال غير مكتمل وغير منظم في العديد من النظم الاجتماعية للبلاد. الحوزة هي مَن عليه ملء هذا الفراغ؛ وهذا يندرج في عداد المسؤوليّات الحتميّة للحوزة العلميّة. اليوم، وبعد حاكمية النظام الإسلامي وإرسائه، غدت مسؤولية الفقيه والفقاهة ثقيلة. لا يمكن اليوم عدّ الفقاهة الإستغراق في الأحكام الفردية العبادية، كما يفعل الجهلة وفق تعبير الإمام الراحل؛ فالفقه الذي يصنع الأمة ليس محصورًا في حدود الأحكام العبادية والواجبات الفردية وأبعادها.

الحاجة إلى الاستفادة من مكتشفات العالم المعاصر والتعاون مع الأكاديميين

إن الحوزة تحتاج في عملية صياغة النظم الاجتماعية وتنظيمها، إلى أن تكون على دراية كافية بمكتشفات العالم المعاصر بشأن هذه النظم. هذه الدراية ستمكّن الفقيه عبر إدراك صوابية هذه المكتشفات أو خطئها، من الاستحضار الذهني اللازم لتوظيف تصريحات الكتاب والسنة وإشاراتها في صياغة هيئة النظم الاجتماعية لإدارة شاملة وكاملة للمجتمع على أساس الفكر الإسلامي.

وإلى جانب الحوزة، تملك جامعات البلاد أيضًا القدرة والمسؤولية في هذا المجال؛ ويمكن أن يكون هذا أحد مجالات التعاون بين الحوزة والجامعة. المهمة الكبرى للجامعة هي أن تنهض بمسؤولية تمييز الآراء الصحيحة والخاطئة في المعارف الرائجة عالميًا في مجال العلوم الإنسانية المرتبطة بالأنظمة الحكوميّة والشعبيّة، وذلك عبر الاستعانة بنظرة بحثية ناقدة، وأن تعمل بالتعاون مع الحوزة العلمية على تقديم مضمون الفكر الديني ضمن قوالب مناسبة.

رسم الخطوط الرئيسة والفرعية للحضارة الإسلامية وتبيينها وترويجها وترسيخ ثقافتها في المجتمع

خامسًا. الإبداعات الحضارية ضمن إطار الرسالة العالمية للإسلام.

هذا هو أبرز ما يُنتظر من الحوزة العلمية، وقد يُعدّ ذلك نسجًا من الآمال والأماني. ففي تلك الليلة التاريخية عقب الهجوم على [المدرسة] الفيضيّة عام 1342 هـ. ش. (1963 م)، حينما كان الإمام الراحل يخاطب جمعًا محدودًا من الطلبة المذعورين، في منزله بعد صلاة العشاء، ربما بدا لبعضنا أن تعبيره السامي: «هؤلاء سيرحلون وأنتم ستبقون» لم يكن سوى نسجًا من الآمال والأماني، لكنّ مرور الزمن أثبت أن الإيمان والصبر والتوكّل يقتلع جبالًا من الموانع، وأنّ مكر الأعداء عاجز أمام السنن الإلهية.

إنّ «إرساء الحضارة الإسلاميّة» أسمى هدف دنيويّ للثورة الإسلاميّة، أي الحضارة التي يُسخّر فيها العلم والتقانة والموارد البشريّة والطبيعيّة وكلّ القدرات وأنواع التقدّم البشريّ والحكومة والسياسة والقوة العسكريّة وكل ما هو في متناول البشر، لخدمة العدالة الاجتماعيّة والرفاه العام وتقليص الفوارق الطبقية وتعزيز التربية الروحية والارتقاء العلمي والمعرفة المتزايدة بالطبيعة وترسيخ الإيمان.

الحضارة الإسلامية قائمةٌ على التوحيد وأبعاده الاجتماعية والفردية والروحانية، وعلى تكريم الإنسان من حيث إنسانيته – لا من حيث الجنس واللون واللغة والقومية والجغرافيا -، وتستند إلى العدالة وأبعادها ومصاديقها، وكذلك إلى حرية الإنسان في مختلف المجالات، كما إلى الجهاد العام في جميع الميادين التي تستدعي حضورًا جهاديًا.

تقع الحضارة الإسلامية على النقيض تمامًا من الحضارة المادية الراهنة؛ فالحضارة المادية بدأت منذ نشأتها بالاستعمار والاستيلاء على الأراضي وإذلال الشعوب الضعيفة، وبارتكاب المجازر الجماعية للسكان الأصليين، وباستغلال العلم لقمع الآخرين، وبالظلم والكذب وإحداث فجوات طبقية، وبالغطرسة، وتدريجيًا تسرّب إليها الفساد والانحراف عن الأسس الأخلاقية والصيانة الجنسية، اللذين ترعرعا فيها.

وها نحن نرى اليوم الأمثلة الواضحة والكاملة لهذا البناء الأعوج من أساسه في الدول الغربية وبين مَن سار على خطاها: قمم الثروة بجانب وديان الفقر والجوع، غطرسة المتيّمين بالسلطة على كل من يمكن قهره، توظيف العلم للقتل الجماعي، جر الفساد الجنسي إلى داخل الأسر وحتى الأطفال والصغار، ظلم وقسوة لا مثيل لهما في نماذج من قبيل غزّة وفلسطين، التهديد بالحرب من أجل التدخل في شؤون الآخرين، الذي يبرز في نماذج من قبيل سلوكيات رجال الدولة الأمريكيّين في الحقبات الأخيرة.

من البديهي أن هذه الحضارة الباطلة زائلة وستُزال؛ هذه سنة الخلق المحتومة: {إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} (الإسراء، 81)؛ {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً} (الرعد، 17). إنّ مسؤوليّتنا اليوم هي أولاً المساعدة في إبطال هذا الباطل، وثانيًا الإعداد للحضارة البديلة على المستويين النظري والعملي بقدر الاستطاعة؛ أما القول: «لم يستطع الآخرون، لذا لن نستطيع نحن أيضًا»، فهو مغالطة، فالآخرون حيثما تحركوا بإيمان واستقامة ووفقًا للحسابات، استطاعوا وانتصروا. والمثال الواضح والجلي أمام أعيننا: الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية.

يتخلّل هذا الكفاح أضرار وضربات وتجرّع آلام وأنواع الحرمان ينبغي تحمّلها؛ وعندئذٍ يكون النصر حتميًا. إن الرّسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خرج ليلًا وخفيةً من مكّة ومن بين حلقة عبدة الأصنام، واختبأ في الغار، لكن بعد ثمانية أعوام وطأ بقدمه [أرض] مكّة بعظمة واقتدار، وطهّر الكعبة من الأوثان ومكّة من عبدة الأصنام. لقد تجرّع عناءً لا يحصى في هذه الأعوام الثمانية، وفقد أصحابًا مثل حمزة، لكنّه انتصر.

وفي دفاعنا المقدس الذي استمر ثماني سنوات في وجه التحالف العالمي للقوى الظالمة والكاذبة مثال آخر على ذلك. كما تُعدّ حوزة قم العظيمة والفاعلة اليوم، والتي واجهت المحن مع انطلاقتها، نموذجًا ماثلًا أمام أعيننا؛ ويمكن العثور على نماذج كثيرة مثل هذه.

تقع على عاتق الحوزة العلمية في هذا الجانب مسؤولية قيّمة، تتمثل أولاً في رسم الخطوط الرئيسة والفرعية للحضارة الإسلامية الجديدة، ثم في تبيينها وترويجها وترسيخ ثقافتها في المجتمع. وهذا من أسمى مصاديق «البلاغ المبين».

وفي ما يتعلق برسم معالم الحضارة الإسلامية، يضطلع الفقه بدورٍ، والعلوم العقلية بدور آخر. وعلى فلسفتنا الإسلامية أن ترسم امتدادًا اجتماعيًا لقضاياها الأساسية. كما يتعين على فقهنا، وعبر توسيع آفاقه والابتكار في الاستنباط، إحصاء المسائل المستجدة لمثل هذه الحضارة وتحديد أحكامها.

الالتفات إلى عنصري الزمان والمكان في الاجتهاد، والفهم الصحيح للموضوع

إن بيان الإمام الجليل الواضح حول الفقاهة وأسلوبها في الحوزة العلمية لهو دليل هادٍ؛ ففي هذا البيان، تُعدّ طريقة الاستنباط طريقةَ الفقه التقليدي ذاتها، أو «الاجتهاد الجواهري» وفق تعبير سماحته؛ وعليه، فإن «الزمان» و «المكان» هما عنصران حاسمان في الاجتهاد، فقد يكون لموضوع ما حكمٌ في الماضي، لكن مع تغيّر المعادلات الحاكمة في السياسة والاجتماع والاقتصاد، يكتسب الآن حكمًا جديدًا. وهذا التغيّر في الحكم ناجمٌ عن أنّ الموضوع، وإن كان ظاهريًا هو الموضوع السابق ذاته، إلّا أنه في الواقع، وبالنظر إلى تغيّر المعادلات السياسية والاجتماعية وغيرها، قد تغيّر وأصبح موضوعًا جديدًا، وبالتالي يستدعي حكمًا جديدًا.

علاوة على ذلك، فإنّ الأحداث العالمية المتعاقبة والتقدم العلمي وغيره قد يؤدي في بعض الحالات إلى أن يتوصل الفقيه الحاذق إلى فهم جديد بناء على مدرك من مدارك الكتاب والسنة، فيغدو حجة شرعية لتغيير الحكم؛ كما يحدث غالبًا في تبدل رأي المجتهدين. وعلى أيّ حال، فلا بدّ للفقه من أن يبقى فقهًا، من دون أن يؤدّي الفهم الجديد إلى إدخال شوائب على الشريعة.

أكتفي بما قيل في ما يرتبط بتعريف عنوان الحوزة العلميّة وتفسيره ومضمونها العميق وتوضيحه، وسأتحدّث بإيجاز بشأن حوزة قم التي بلغت الآن مئويّتها.

حيوية الحوزة وازدهارها في مختلف المجالات

حوزة قم اليوم هي حوزة حية ومزدهرة؛ فحضور آلاف المدرسين والمؤلفين والمحققين والكُتّاب والمتحدثين والمفكرين في المعارف الإسلامية، ونشر المجلات العلمية والبحثية، وكتابة المقالات المتخصصة والعامة، يكوّن مجتمِعًا ثروة عظيمة لحاضر المجتمع، وطاقة هائلة لغد البلاد والأمة. إنّ شيوع دروس التفسير والأخلاق، وزيادة دروس العلوم العقلية ومراكزها، هي نقطة قوة بارزة لم تكن متاحة للحوزة قبل الثورة. لم تشهد حوزة قم قطّ هذا العدد من الطلاب والفضلاء أصحاب الفكر. وإنّ الحضور الفعّال في جميع ميادين الثورة، وحتى في الميدان العسكري، وتقديم الشهداء الأجلاء في فترة الدفاع المقدس وما قبلها وما بعدها، لهو من المفاخر الكبرى للحوزة ومن حسنات الإمام الراحل التي لا تحصى. كما أنّ تشريع الطريق إلى ساحة التبليغ العالمي، وتربية آلاف طلاب العلم من مختلف الشعوب، وحضور خريجيها في العديد من البلدان، لهو عمل عظيم آخر وغير مسبوق يستحقّ التقدير. إنّ اهتمام الفقهاء الغِضاض بالمباحث المعاصرة المبتلى بها، والدروس الفقهية المرتبطة بها، يبشّر بمستقبل منشود في التقدّم والتحوّل العلميين. كما أنّ إقبال الفضلاء الشباب على التدقيق في النقاط المعرفية للنصوص الإسلامية المعتبرة، وخاصة كلام الله المجيد، يبشر بدوره برواج القرآن بنحو أوسع في الحوزة العلمية. إنّ تأسيس الحوزات العلمية للسيّدات هو مبادرة مهمّة ومؤثرة يصل ثوابها الدائم إلى الروح المُطهّرة للإمام الراحل. حوزة قم، بهذه النظرة، هي مؤسسة حية وديناميكية، تبعث الآمال.

توصيات من أجل تقليص المسافة بين الحوزة الحالية والحوزة الرائدة

مع ذلك، يظهر هذا التوقّع المنطقي بأن تكون حوزة قم رائدة وفي الطليعة، هو على مسافة ملحوظة من الوضع الحالي. ويساعد الالتفات إلى النقاط الآتية في تقليص هذه المسافة:

- يجب أن تكون الحوزة مواكبة للعصر، وأن تخطو دائمًا بما ينسجم مع الزمان، بل أن تتعدّى الزمان في حركتها.

- يجب الاهتمام بتربية الطاقات في المجالات كلّها. فمن يرسم مسار حركة هذا الشعب ومستقبل الثورة الإسلاميّة هم الطاقات الذين يتربّون اليوم في الحوزة العلميّة.

- فليُعزّز الحوزويّون علاقتهم بالناس، وليجرِ التخطيط لحضور فضلاء الحوزة بين الناس وإرساء علاقات وديّة معهم.

- يجب على مديري الحوزة، وعبر التدبير المناسب، أن يحبطوا المغالطات المغرضة التي تجعل الطلاب الحوزويّين الشباب محبطين تجاه المستقبل. يتمتّع الإسلام وإيران والتشيع اليوم بعزّة وحرمة على مستوى العالم لم يسبق أن كان لهما مثيل في الماضي. على الطالب الحوزوي الشاب أن يدرس ويتنامى وهو يمتلك هذا الشعور.

- ينبغي أن يُنظر إلى جيل الشباب في المجتمع بعين التفاؤل، وأن يجري التعامل معهم من هذا المنظور. إنّ فئة واسعة من شباب اليوم، الذين يمتلكون معدّل ذكاء مرتفع، أوفياء للدين ومدافعون عنه، بالرغم من كلّ المغالطات الهدّامة للفكر والإحساس الدينيّ؛ وثمة كثيرون آخرون أيضًا ليس لهم أيّ معاندة مع الدين والثورة الإسلاميّة. يجب ألّا تؤدي الأقليّة الضئيلة جدًّا المُعرضة عن المظاهر الدينيّة إلى وقوع الحوزة في التحليلات غير الواقعيّة.

- يجب أن تُصاغ المناهج الدراسية في الحوزة بنحو يُدرَّسُ فيه الفقه النيّر والمُجيب والمواكب للعصر، والمبني طبعًا على المنهج الاجتهادي، إلى جانب الفلسفة الواضحة ذات الامتداد الاجتماعي والرؤية المؤثرة في هيئة الحياة المجتمعية، ومعها علم الكلام البليغ والمتين والقادر على الإقناع، وذلك على يد أساتذة ماهرين، وتكسب هذه الثلاثية كشفًا ونورانية وعمقًا في ظلّ فهم القرآن ودروس التفسير.

- لطالما كان الزُّهد والتقوى والقناعة والاستغناء عن غير الله، والتوكّل، وروحيّة التقدّم، والاستعداد للجهاد، من توصيات الإمام الجليل وأبرز الشخصيات الأخلاقيّة والمعرفيّة إلى الطلاب الحوزويّين الشباب، والآن أنتم أيها الشباب الأعزّاء في الحوزة العلميّة مخاطبون بهذه التوصيات ذاتها.

- توصيتي الدائمة والحالية أيضًا بشأن الشهادات الدراسية في الحوزة، هي أن تتولّى الحوزة بنفسها – لا جهة خارجة عنها – منح الشهادات العلمية إلى خرّيجيها. ويمكن بطبيعة الحال استخدام تسميات مألوفة ومعروفة في الأوساط العلمية داخل البلاد وخارجها، مثل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه البحثية وما إلى ذلك، بدلًا من المستويات الحوزوية 1 و2 و3 و4.

أختم كلامي هنا، سائلًا الله المتعالي أن يمدّ الإسلام بعزّةٍ وشوكةٍ متزايدتين، ويمنح الأمّة الإسلاميّة قوّةً وصلابةً متعاظمتين، ويُفيض على الشعب الإيراني تقدّمًا وازدهارًا متناميين، ويمنّ على الحوزات العلميّة برفعة وفاعليّة متعاليتين، ويحقق النصر على الأعداء والمغرضين والمعاندين.

سلام الله على حضرة بقیّة الله (أرواحنا فداه وعجّل الله فرجه) و تحيّاتنا الخالصة إلى أرواح الشهداء والروح المطهرة لإمام الأمة.

والسّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته

السيّد علي الخامنئي

28/4/2025

[1] عشرينيات القرن العشرين ميلادي.

[2] أربعينيات القرن العشرين ميلادي.

[3] صحيفة النور (النسخة الفارسية)، ج. 21، ص. 273 (مع اختلاف طفيف)؛ نداء إلى العلماء، المراجع، المدرسين، الطلاب وأئمة الجمعة والجماعة (22/2/1989).