الإدارة الصالحة تأخذ الزمان بنظر الاعتبار… والزمان ليس وعاءً للتاريخ والأحداث والأعمال فقط، وإنّما هو من مقوّمات التاريخ والأعمال والأحداث أيضاً… فلربّ مشروع يفشل في زمان فشلاً ذريعاً، ونفس المشروع بنفس المواصفات ينجح في زمان آخر، والفارق الزمان.

ولذلك نعتقد أنّ تشخيص الزمان من العناصر والشروط المقوّمة للإدارة الصالحة. والزمان ثلاثة: الماضي، والحاضر، والمستقبل… ولكلٍّ منها دور في الإدارة الصالحة.

إنّ الماضي لا يجوز إلغاؤه، بأيّ نحو في أيّ مشروع ثقافي، أو سياسي، أو حركي، أو تجاري، أو عمراني، أو جهادي وغير ذلك.

فقد يحمل الماضي من عوامل الإخفاق ما يؤدّي إلى إحباط المشروع في الحال الحاضر، في نفوس الناس… وقد يحمل الماضي من الأخطاء ما يجب على الإدارة الصالحة تصحيحها قبل البدء بالعمل في الحال الحاضر.

إنّ الحوادث المختلفة المسرّة والمؤسفة والأخطاء والإخفاقات، والنجاحات التي تمّت في الماضي تلقي بظلالها على الحاضر لا محالة.

وعليه، يجب أن نأخذ الماضي والتاريخ بنظر الاعتبار في أيّ مشروع حاضر أو مستقبل.

أمّا معرفة الحاضر (الحال) فله دور أساس في نجاح العمل وفشله… والقيادة الصالحة الناجحة هي التي تضع المشاريع في الظرف المناسب، والوعاء الزمني المكافئ للعلم… فلربّ مشروع يخفق في زمان، وينجح في زمان بنفس المقوّمات، وليس الفارق المشروع فهو واحد، وإنّما الفارق الزمان… فإنّ الزمان قد يكون من عوامل الإخفاق، وقد يكون من عوامل الإنجاح… والمدير الناجح هو الذي يُشخِّص الظرف الصالح لأداء العمل.

وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق (عليه السلام): “العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس”[1].

والمعرفة الدقيقة للزمان وتشخيص الظرف الصالح للعمل نحوٌ من البصيرة الإدارية، والبصر بالأحداث.

وقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): “على العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه”[2].

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): “حسب المرء من عرفانه علمه بزمانه”[3].

وأمّا المستقبل، فهو امتداد للحاضر… وإذا كان وعاء الحاضر صالحاً لإدارة المشروع، فقد يحمل وعاء المستقبل من عوامل الإخفاق ما يغيب عن صاحبه… وقد يُقبل الناس على مشروع ثقافي أو سياسي أو إنساني، أو اقتصادي، ثم يُصيب الناس في المستقبل إرهاق وتعب، ويؤدّي ذلك إلى إحباط المشروع، وعامل الإحباط يكمن في المستقبل، وليس في الحاضر ولا في الماضي، والإدارة الناجحة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار الاستعداد لعوامل الإحباط والإخفاق في المستقبل من الآن.

روي عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا المعنى: “من عرف الأيّام لم يغفل عن الاستعداد”[4].

إنّ الاستعداد لعوامل الإحباط والإخفاق التي يتضمّنها المستقبل يجب أن يكون من الآن. وللزمان دور واضح في تغيير المناهج والأساليب.

صحيح أن الشريعة مجموعة من الثوابت التي لا تتبدّل ولا تتغيّر في الظروف الزمانية المختلفة… ولكن ذلك في ثوابت الشريعة وحدود الله، وفرائض الدين، أمّا الأساليب والوسائل والمناهج التي لا تدخل في ضمن الثوابت والحدود الشرعية، فهي قابلة للاختلاف والتغيير، تبعاً للظروف والزمان.

وهذه نقطة دقيقة، ومن الخطأ أن نسحب نظام التغيير والاختلاف على ثوابت الشريعة، ومن غير الصحيح أن نثبت في جملة من الوسائل والمناهج، كالمناهج والوسائل التربوية مثلاً، على نهج ثابت.

وقد روي في هذا المعنى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): “لا تقسروا أولادكم على آدابكم، فإنّهم مخلوقون لزمان غير زمانكم”[5].

إنّ للزمان دوراً لا محالة، في اختلاف أساليب التربية والتعليم، ومناهجهما.

إنّ عناصر التربية والتعليم تبقى هي هي في كلّ العصور من الثوابت التي لا تتغير، ولكن الأساليب تختلف… ومن الخطأ أن نقسر أبناءنا وبناتنا، على نفس الأساليب التي كان يتعامل بها معنا آباؤنا وأمهاتنا.

عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام): “من أمن الزمان خانه، ومن تعظّم عليه أهانه، ومن ترغّم عليه أرغمه، ومن لجأ إليه أسلمه، وليس كلّ من رمى أصاب، وإذا تغيّر السلطان تغيّر الزمان”[6].

وحريٌّ بنا أن نُطيل الوقوف عند هذه الكلمة العلوية القيمة، التي تحمل معاني ومعارف جمّة، لولا أن الوقت والفرصة لا تسعنا.

في هذه الكلمة نتوقّف عند مجموعة من النقاط يشير إليها الإمام علي عليه السلام: “من أمن الزمان خانه”: يُخطأ الإنسان خطأً فادحاً إذا تصوّر أنّ الزمان هو الزمان، لا فرق، فيُقْدِمُ على عمل، نجح فيه غيره، فيقتحمه من غير احتساب عامل الزمان، فيخونه الزمان، ويفشل.

يقول الإمام علي (عليه السلام) في هذا المعنى: “من وثق بالزمان صُرِع”[7].

كمن يجد غيره يمشي على ماء ضحل ويعبره، فإذا وجد ماءً تصوّر أنّ الماء هو الماء فيقتحمه فيخونه الماء، فيقع في وحل وغرق… كذلك الزمان.

إنّ الزمان يختلف عن الزمان، والزمان ذو غِيَر، ومن أمن غِيَر الزمان خانه، فيسقط ويفشل، ولا بدّ قبل أيّ عمل من دراسة حال الزمان، الذي يُقدّم فيه الإنسان على العمل.

ثم يقول (عليه السلام): “..ومن تعظّم عليه أهانه”[8]، وليس لأحد أن يحتقر الزمان، ويتعظّم عليه، ويجازف، ويقدم، من غير احتساب دور الزمان في العمل، والذي يجازف، ويقدم، مستهيناً بالزمان يهينه الزمان، ويحتقره، ويتجاوزه… يقول الإمام علي (عليه السلام) في هذا المعنى: “من كابر الزمان عطب”[9].

ثم يقول عليه السلام: “ومن ترغّم عليه أرغمه”[10]. وكما ليس للإنسان أن يتعظّم على الزمان ويحتقره، ويتجاوزه، كذلك ليس له أن يرغم الزمان، على ما لا يستجيب له… فإن الزمان يحكم الإنسان، ولا يحكم الإنسان الزمان، ومن حاول أن ينفلت من قبضة الزمان، بإرغام الزمان على ما لا يستجيب له، أرغمه الزمان… إن حتمية الزمان من الحتميات القاهرة في التاريخ.

يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذا المعنى: “من عاند الزمان أرغمه”[11].

نعم، من الممكن أن يعالج الإنسان الزمان، فيجعل من الزمان الشؤم زماناً مباركاً، ومن الزمان الصعب زماناً سهلاً، ومن عصر الدكتاتورية والاستبداد السياسي، عصراً للثورة على الظالمين، ولكن هذا علاج وتوجيه وتعديل للزمان، وليس إرغاماً ولا احتقاراً للزمان… والعلاج والتعديل غير المكابرة. ولكلّ من مكابرة الزمان والتحكّم عليه وعلاجه، أحكام وظروف خاصة ليس موضعه الآن.

ثم يقول (عليه السلام) – كما في الرواية -: “من لجأ إليه أسلمه” .[12]

ليس معنى ما تقدّم من النهي عن ائتمان الزمان ومكابرته ومراغمته، أن يلقي الإنسان نفسه في أحضان الزمان ويستسلم له، ويأخذ بمقتضيات الزمان، مهما كان، خيراً أو شراً، ضعفاً أو قوّة، فإنّ هذا السلوك المتلوّن مع الزمان هو الحالة الانتهازية التي ينهى عنها الإسلام. إنّ علينا أن نفهم الزمان ونعالجه ولا نأتمنه ولا نكابره ولا نراغمه، وعلينا أيضاً أن نحذر من ركوب الزمان، وأن نتطبّع بمتطلّبات الزمان، فإنّ من توحي إليه نفسه أن يركب موجة الزمان، ويعمل بمقتضاه، مدحاً أو ذماً، إيماناً أو كفراً، هزيمة أو مقاومة، حبّاً أو بغضاً، طاعة أو تمرّداً… أقول: إنّ من يستسلم لحكم الزمان، ويركب الموجة، يسلمه الزمان إلى الموجة، ويتحوّل الإنسان عندئذٍ من عامل مؤثّر في التاريخ إلى خشبة عائمة على موجه الزمان… وفي هذا المعنى يقول الإمام علي (عليه السلام): “من عاند الزمان أرغمه، ومن استسلم إليه لم يسلم”[13].

وبين معاندة الزمان ومراغمته، وبين الاستسلام المذلّ للزمان، يجب أن يقف المؤمن موقفاً وسطاً في التاريخ والمجتمع، وهو موقف دقيق، لا يسعنا الوقت لشرحه أكثر من هذا الحدّ.

ثم يقول عليه السلام: “وليس كلّ من رمى أصاب”.[14]

فقد يرمي أحد ويُصيب، وقد يرمي آخر فيُخطئ، وليس الفرق في الرمي والاستهداف، وإنّما الفرق في الزمان. فقد يرمي أحد في زمان، فتصيب الرمية، ويرمي آخر في زمان آخر، فلا تصيب الرمية.

إنّ إهمال عامل الزمان من أكبر أخطاء الناس ومن لا تُصيب رميته، لا يُعاتب الزمان، ولا يُعاتب حظّه، فليس القضية في الحظّ ولا في الزمان، وإنّما عليه أن يراجع حساباته في تشخيص الزمان، حتى يعرف متى يرمي ومتى يكفّ عن الرمي؟ ومتى يتحرّك ومتى يكفّ عن الحركة؟ ومتى يقوم ومتى يقعد؟ ومتى يهتف ومتى يهمس؟ ومتى يقاتل ومتى يسالم؟ ومتى ومتى؟؟

إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة جميعاً تندرج في تشخيص الزمان ومعرفته. فإذا رمى، في غير وقت الرمي، فلم تُصب رميته فلا يُعاتب الزمان، وإنّما يُعاتب نفسه، لأنّه لم يعرف الزمان، فإنّ الزمان لا يتقبّل عتاب من يعتابه.

يقول الإمام علي (عليه السلام): “الزمان يخون صاحبه، ولا يستعتب لمن عاتبه”[15]… اعرف زمانك جيداً، ثم اعمل بما تمليه هذه المعرفة من العلاج والتخطيط، حتى لا تحتاج إلى عتاب الزمان، فيرفض الزمان منك العتاب.

ثم يقول عليه السلام: “وإذا تغيّر السلطان تغيّر الزمان”.[16]

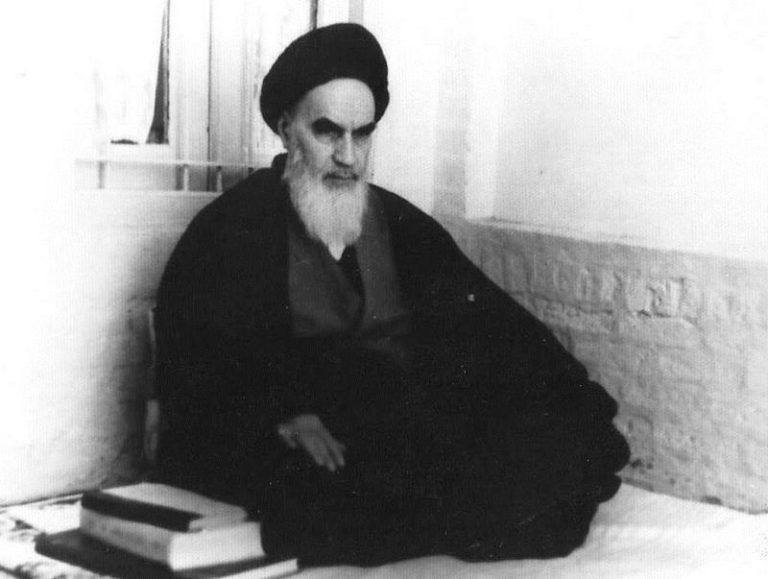

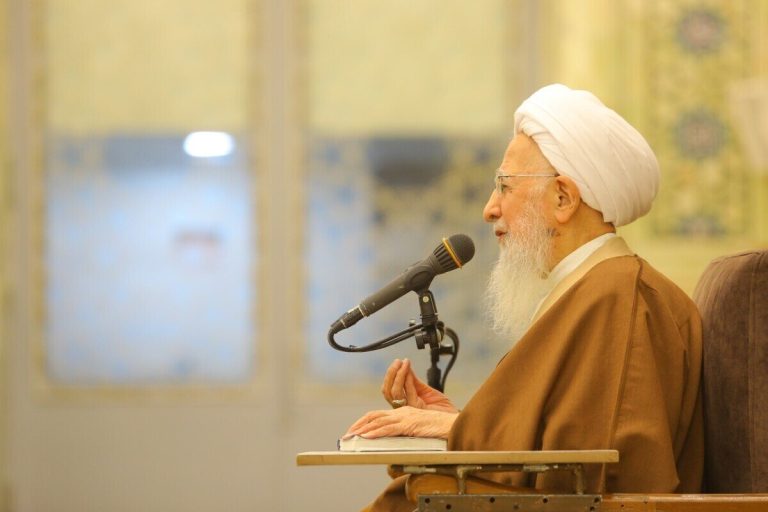

إنّ بين الزمان والسلطان علاقة جدلية حميمة، يغير الزمان السلطان، ويغير السلطان الزمان، فكم من زمان صالح أفسد السلطان، وكم من سلطان صالح، أضعفه الزمان… وقد كان صاحب هذه الكلمة (صلوات الله عليه) حاكماً صالحاً وإماماً معصوماً، قمة في العدل والعقل والتدبير والحزم والعزم والقيادة الحكيمة، ولكن زمانه جعله في مواجهة ابن أبي سفيان…

يقول (عليه السلام) لمعاوية: “فيا عجباً للدهر إذ صرت يقرن بي من لم يَسْع بقدمي ولم تكن له سابقتي”.[17]

ولو كان يأتي في زمن غير ذلك الزمان لتغيّر وجه المجتمع الإسلامي ووجه التاريخ الإسلامي، ولكان للتاريخ الإسلامي وللحضارة الإسلامية في الماضي والحاضر والمستقبل شأن غير هذا الشأن، ولكنّه عليه السلام تولّى الحكم بعد أن عمل من كان قبله من الحكّام في تأسيس حكومة بني أمية في الشام وتوطيد أركانه، منذ خلافة الخليفة الثاني الذي ولّى معاوية ومن قبله أخوه يزيد بن أبي سفيان على أقليم الشام كلّه، فأحكم بنو أمية أركان ملكهم في الشام، فلمّا تولّى الإمام علي عليه السلام الحكم حكمه الزمان، ولم يتمكّن أن يزيل بني أمية من الحكم، وتغيّر وجه التاريخ الإسلامي منذ ذلك الحين على أيدي بني أمية، ثم جاء بنو العباس بنفس المنهاج في الظلم والإسراف وانتهاك حرمات الله تعالى.

فلم يكن في الإمام علي (عليه السلام) وابنه الإمام الحسن (عليه السلام) ضعف أو عجز أو قصور، وإنّما حكمهم الزمان الذي يقهر الناس، ولا يقهر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

* من كتاب: قبسات من الثقافة الإداريّة في نهج البلاغة – جمعية المعارف الإسلاميّة الثقافيّة

[1] ابن شعبة الحرّاني، تحف العقول، 356.

[2] الشيخ الصدوق، الخصال، 525.

[3] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 78، ص 80.

[4] الشيخ الكليني، الكافي، ج 8، ص 23.

[5] شرح نهج البلاغة-ابن أبي الحديد 251:20

[6] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 77، ص 213.

[7] الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 54 – 204.

[8] ميزان الحكمة -محمد الريشهري-ج2-ص1158.

[9] ابن شعبة، تحف العقول، ص 85.

[10] بحار الأنوار-العلامة المجلسي-ج74-ص213

[11] الآمدي، غرر الحكم، 9054.

[12] بحار الأنوار-العلامة المجلسي-ج74-ص213

[13] الآمدي، غرر الحكم، 9054.

[14] بحار الأنوار-العلامة المجلسي-ج74-ص213

[15] الآمدي، غرر الحكم، 2093.

[16] بحار الأنوار-العلامة المجلسي-ج74-ص232

[17] شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد – ج ١٤ – الصفحة ٤٧