يعتبر عبيد الله بن الحر الجحفي وجيهاً من وجهاء الكوفة، ورجلاً مرموقاً فيها، يعرف قدر الإمام الحسين عليه السلام ومنزلته وأحقّية تحرّكهِ. لم يكن بالخائف الرعديد، فهو ممّن سيحمل السيف بعدئذٍ، ويبقى مطارَداً من قبل الأمويّين، وينتهي أمره بالقتل. كما لم يُعرف عن الجحفيّ هذا طموحٌ شخصيّ ولا مشروع ذاتيّ به، يسعى لتحقيقه.

ولكن الرجل أُصيب من مقتل ثالث، إنّه ابن نعمة، موفور الحال، واسع العيش رغيده، متعلّق بالدنيا ونعمائها، لا يُحبّ الموت، ويكره المواجهة، ويُحبّ أن يبقى بعيداً عن الأحداث، لا يُشارك ولا يُعطي ولا يُضحّي، لكي يحافظ على رفاهيّته ونعمته ولذائذه. ماذا يريد الإسلام منه؟ إنّه يُصلي ويصوم ويُزكّي ويؤدّي فريضة الحج، ويعين الآخرين من ذوي الحاجة. ألا يكفي ذلك كله؟ لماذا يُراد منه الحرب والمواجهة والدم؟ وهل الأمر مقتصر على مشاركته أو عدمها؟ وما تراه يَفعل في مواجهة واقع فاسد مرير؟ ليبقَ هانئاً في نعمته، مرفّهاً في لذّته، وهو يعبد الله، العبادة الباردة الهادئة، بعيداً عن الصخب والمواجهة وقعقعة السلاح!!

وكان عبيد الله بن الحرّ الجحفيّ هذا مدركاً لسير الأحداث، وهو في قلبها بالكوفة، وراح يستقرئ الوضع، ويدرس الاحتمالات ويقوّم الأوضاع. فهذا مسلم بن عقيل (رضوان الله عليه) قد قُتل في الكوفة، ومعه هاني بن عروة، ولم تنفع مسلم شيعته، ولا دفعت عن ابن عروة عشيرته، وهذه الأخبار تُنقل، والمسألة لا تحتاج إلى تفكير كثير وتنظير واسع لمعرفة النتيجة الواضحة، من أنّ الحسين عليه السلام سيصل الكوفة، والمواجهة واقعة، والاصطدام وشيك لا محالة، فماذا يفعل الجحفيّ وهو في الكوفة؟ أمامه خياران لا ثالث لهما، إمّا أن ينصر الإمام الحسين عليه السلام ويقوم بواجبه الشرعيّ ويؤدّي وظيفته الرسالية، وهذا يعني أنّه سوف يُقتل، وهو المتعلّق بالحياة ونعيمها، وإمّا أن لا ينصر الإمام الحسين عليه السلام أو يكون مع أعدائه، وهذا يعني الخزي في الدنيا والعذابَ في الآخرة.

إذاً، الأفضل هو الهرب، وترك الساحة، والنأي عن الأحداث، ومتابعة الأخبار من بعيد، حتى يتبين الموقف، وتنجلي الغبرة… وهكذا قرّر ابن الحرّ الجحفيّ ترْك الكوفة واللجوء إلى البادية، ونصَب فُسطاطاً كبيراً، وركز عند بابه رمحاً، يشير إلى أنّ صاحب الفُسطاط كريم وشجاع! ونأى عن الطريق العام إلى أعماق الصحراء غرب الكوفة، ولم يعلم بالتغيّرات التي حدثت بعده.

حينما تحرّك الحرّ بن يزيد الرياحيّ، ومعه ألف رجل، بأمر من عبيد الله بن زياد، ليمنعوا الحسين عليه السلام وركبه، سلكوا طريقاً بعيداً عن طريق الكوفة، وتياسروا الطريق، أي باتجاه الغرب، حتى صار طريقهم على المكان الذي اختاره عبيد الله بن الحرّ الجحفيّ ونزل فيه، وظنّ أنّه سيكون فيه بمنأى وبعدٍ عن الإمام الحسين عليه السلام وحركته وركبه. فلمّا رأى الإمام الحسين عليه السلام ذلك الفُسطاط، سأل عن صاحبه، فقيل: هو عبيد الله بن الحرّ الجحفيّ، فتعجّب الإمام الحسين عليه السلام من وجوده في هذا المكان النائي، واختار عليه السلام من أصحابه من يكون رسولاً إليه، وهو ابن عمه الحجّاج بن مسروق الجحفيّ، الذي ما أن دخل خيمة ابن الحرّ، حتى بادره الأخير عمّا جاء به إلى هنا وما وراءه، فقال له الحجّاج: جئتك بخير الدنيا والآخرة. إنّهما الوعي وعمق النظر اللذان انطلق منهما الحجّاج بن مسروق الجحفي، الذي كان يُعرف بمؤذّن الحسين عليه السلام، فانتبه له عبيد الله وقال: وما ذاك؟ قال: هذا الحسين يدعوك إلى نصرته، فإن قاتلت بين يديه أُجرت، وإن قُتلت استُشهدت. وهما الخياران اللذان هرب منهما عبيد الله من الكوفة بالأصل، فهو لا يريد القتال ولا يريد الموت، فوقع هذا الخبر عليه كالصاعقة، حيث إنّه قد رتّب أمره وخطّط على أن يكون مراقباً للأحداث من بعيد، وفي سلام وأمن، فإن كانت الدائرة للأمويّين لم يكن مشاركاً لهم في قتل الحسين عليه السلام، وإن كانت الدائرة للحسين عليه السلام جاءه مؤيّداً وناصراً. فقال عبيد الله بن الحرّ: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والله ما خرجت من الكوفة إلّا كراهة أن يدخلها الحسين وأنا بها، والله ما أريد أن يراني الحسين ولا أراه.

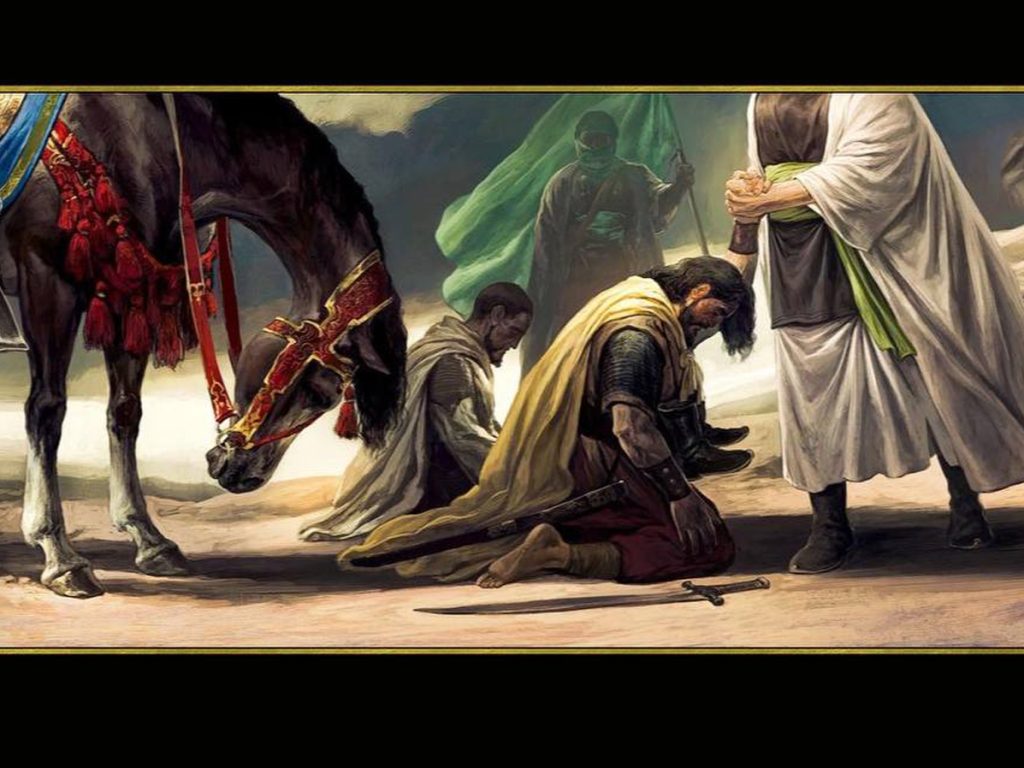

هكذا أفصح الرجل عن نظرته وموقفه. ورجع الحجّاج إلى الإمام الحسين عليه السلام وأخبره بمقالة ابن عمه، فما كان من الحسين عليه السلام إلّا أن مشى إليه بنفسه في جماعة من أهل بيته وأصحابه.

فالإمام الحسين عليه السلام صاحب رسالة، وهو لا يبالي أن يكون السبّاق والمبادر. دخل عليه الفُسطاط، فنهض له ابن الحرّ مرحّباً به ومستقبلاً، ووّسع له عن صدر المجلس. وقد نقل ابن الحرّ كيف كان ذلك اللقاء: ما رأيت أحداً قطّ أحسن من الحسين عليه السلام، ولا أملأ للعين منه، وما رققت على أحد من قبل رقّتي عليه حينما رأيته يمشي والصبيان حوله”[1].

فهل غيّر ابن الحرّ موقفه مع هذه الهيبة للإمام الحسين عليه السلام، وهذه الرقّة والتعاطف مع أطفاله؟ ولكي يؤخّر الموضوع الذي جاء الإمام الحسين لطرحه معه، راح يسأل الإمام الحسين عليه السلام عن سواد لحيته، وهل هي من سواد أو خضاب، وهل ذلك الموقف مناسب لطرح هكذا استفسار، بعيداً كُلَّ البعد عمّا جاء لأجله الإمام عليه السلام. فأجابه الإمام الحسين عليه السلام مختصِراً: “يا بن الحرّ، عجّل عليّ الشيب”[2]. ثم إن الإمام الحسين عليه السلام حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: “يا بن الحرّ، إنّ أهل مصركم كتبوا إليّ أنّهم مجتمعون على نصرتي، وسألوني القدوم عليهم فقدمت…”[3].

فألقى ابن الحرّ معاذيره الواهية، فحرم نفسه السعادة والفوز بنصرة سبط الرسول، قائلاً: والله إنّي لأعلم أنّ من شايعك كان السعيد في الآخرة، ولكن ما عسى أن أُغني عنك، ولم أخلف لك بالكوفة ناصراً؟

فأنشدك الله أن تحملني على هذه الخطة، فإنّ نفسي لا تسمح بالموت، ولكن فرسي هذه الملحقة، والله ما طلبت عليها شيئاً إلا لحقته، ولا طلبني أحد وأنا عليها إلا سبقته، فهي لك – ولكن ما قيمة فرسه عند الإمام! – فردّ عليه قائلاً: “ما جئناك لفرسك وسيفك، إنّما أتيناك لنسألك النصرة، فإن كنت قد بخلت علينا بنفسك، فلا حاجة لنا في شيء من مالك، ولم أكن بالذي أتّخذُ المضلّين عضداً، وإنّي أنصحك، إن استطعت، أن لا تسمع صراخنا، ولا تشهد وقعتنا، فافعل، فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ولا ينصرنا إلّا أكبّه الله في نار جهنّم”[4]. فأطرق ابن الحرّ برأسه إلى الأرض، وقال بصوت خافت حياء من الإمام: أمّا هذا فلا يكون أبداً إن شاء الله تعالى. وهكذا ترك ابن الحرّ نصرة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وندم لاحقاً أشدّ الندم، ولكن في وقت لم يعد ينفع فيه الندم.