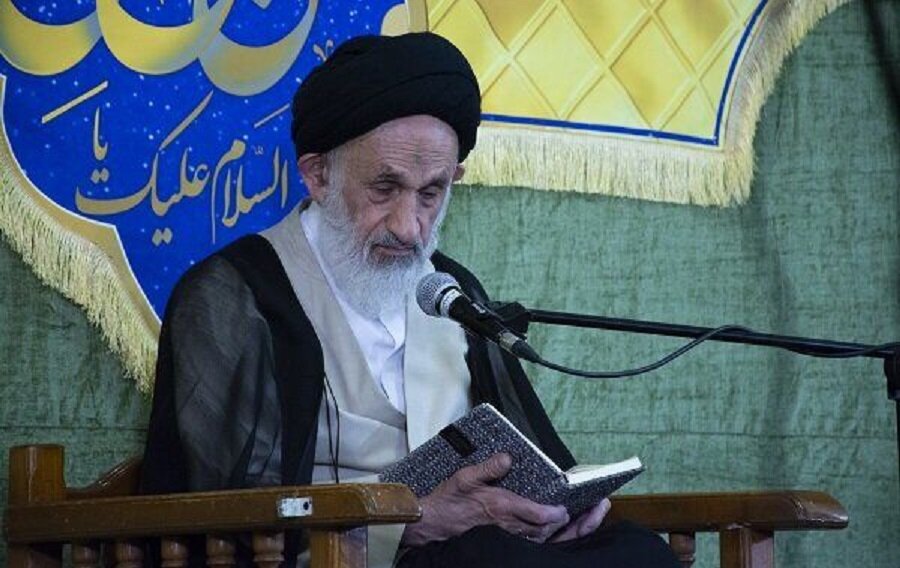

وفقًا لتقرير وكالة أنباء الحوزة من طهران، ألقى آيةُ الله هاشمي عليا، المتولّي ومؤسّس المدرسة العلميّة لحضرة القائم (عج)، كلمةً أخلاقيّة، أشار خلالها إلى المنزلة الرفيعة لأمير المؤمنين عليٍّ (عليه السلام) ولسائر الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، وقال:

إنّنا جميعاً قد سمعنا خلال حياتنا الكثير من كلمات الإمام عليٍّ (عليه السلام) والأئمّة الطاهرين (عليهم السلام)، غير أنّ هذه المعارف ينبغي أن تُثمر فينا نُضجًا فكريًّا وترقّيًا معنويًّا، وإلّا ظلّت مجرّد ألفاظ تُتلى دون أثرٍ في النفس.

وأضاف سماحته: إنّ هؤلاء العظماء لم يُعرَفوا في الدنيا المعرفةَ اللائقة بهم، أمّا المعرفةُ الحقيقيّة بهم فستكون في الآخرة، وذلك بقدر ما اكتسبه الإنسانُ من معرفةٍ وإقرارٍ بإمامتهم، وقبولٍ لفضائلهم، واتباعٍ عمليٍّ لنهجهم. ومن اللازم أن نعرف فضائلهم، وأن نعتقد بولايـتهم، وأن نُدرِك ما يريدونه منّا في مقام العمل والسلوك.

وتابع الأستاذُ في الحوزة العلميّة كلامَه قائلاً: لقد أوصى الأئمّةُ (عليهم السلام) بأن تُبلَّغ كلماتُهم إلى الناس، لا أن يُقتصرَ على ذكر فضائلهم فحسب؛ لأنّه إذا نُقلت أقوالُهم إلى الناس، أقبلوا من تلقاء أنفسهم نحو أهل البيت (عليهم السلام)، إذ إنّ كلماتِهم كلَّها نورٌ، وحقيقةٌ إلهيّة، وإشعاعٌ إسلاميٌّ دينيٌّ روحيّ، وتمسّ صميمَ حياة الإنسان الدنيويّة.

ثمّ تطرّق إلى موضوع الحقوق قائلاً: إنّ الحقوق تختلف بقدر عظمة وعناية الطرف المقابل. فمثلًا، الصديق والرفيق يكتسب حقًّا على الإنسان، فإذا كان هذا الرفيق مشفقًا، يُظهر محبّةً وخدمةً أكبر، ازداد حقّه… وحقّ الوالدين، وهو أسمى من جميع هذه الحقوق، لأنّ محبّتهما وشفقتَهما لا يُمكن مقارنتها بأيّ أحدٍ آخر.

وأكّد قائلًا: أعظمُ الحقوق هو حقّ الله المتعال، فلا يملك أحدٌ من العباد، لا من المَلَك ولا من غيره، ما يُقارب حقّ الله؛ لأنّ الله سبحانه هو خالق الإنسان، وقد أودع فيه كلّ النِّعَم الظاهرة والباطنة، الدنيويّة والأخرويّة، المادّية والمعنويّة، من غير أن يطلبها الإنسان. بل يمكن للإنسان أن يقول: إنّ السماوات والأرض جميعها خُلقت من أجلي، إذ لو اختلّ جزءٌ واحدٌ من هذه المنظومة، لاختلّ نظامُ الوجود وفنيَ الإنسان.

وقال مشيرًا إلى رسالة الحقوق للإمام السجاد (ع): يقول الإمام السجاد (ع): «فأمّا حقُّ الله الأكبر..»(1)؛ إنَّ حقّ الله هو أعظم الحقوق، لأنّه هو المُنعِم الحقيقي، وكلّ شيء بيده؛ الزيادة والنقصان، والنفع والضرر، والبلاء والنعمة، كلّها في سلطان الله.

وأضاف آية الله هاشمي عليّا: إذا بلغ الإنسان هذا الاعتقاد، فإنّه لا يخاف من العدوّ، ولا يتعلّق قلبه بالعدوّ، ولا يمدّ يده إلى غير الله. وقد قال تعالى: «أنتم الفقراءُ إلى الله، واللهُ هو الغنيّ»؛ فالجميع فقراء، ولا غنيّ على الإطلاق إلّا الله.

وقال الأستاذ في الحوزة العلميّة مشيرًا إلى عجز الإنسان عن شكر النِّعَم الإلهيّة: نحن لا نملك القدرة على الشكر الحقيقي لنِعَم الله. فأيّ نعمةٍ من نِعَم الله يمكننا أن نعرفها حقّ المعرفة؟ لقد قال النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله): «ما عرفناك حقَّ معرفتك، وما عبدناك حقَّ عبادتك»

ولو أنَّ الإنسانَ عبدَ اللهَ ألفَ سنة، لما ساوى ذلك شيئًا أمام نعمةٍ صغيرةٍ من نِعَمه تعالى.

وأكّد مؤسّسُ المدرسةِ العلميّة لحضرة القائم (عج) أنّه ليس أحدٌ من الخَلقِ صاحبَ حقٍّ على الله، بل اللهُ هو صاحبُ الحقِّ على الجميع، فلا ينبغي للإنسان أن يُغترَّ بعباداته وأعماله.

ثمّ تطرّق هذا الأستاذُ في الأخلاق إلى معنى العبادة فقال: العبادةُ هي غايةُ الخضوعِ والذلّ؛ منتهى العبوديّةِ والسجودِ والتضرّعِ والانفصالِ عن كلّ ما سِوى الله. والعبادةُ لا تليقُ إلّا بـ «المنعِمِ الأعظم»، أي بالباري تعالى. وفي الاصطلاح الدينيّ، العبادةُ هي المواظبةُ على أوامرِ الله واجتنابُ محارمه. فإذا استطاع المرءُ أن لا يقعَ في معصية، فقد بلغَ مرتبةً عظيمةً من مراتبِ العبادة.

وأشار سماحة آية الله هاشمي عليا إلى قوله تعالى: ﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِيَعبُدونِ﴾، فبيّن قائلاً: إنّ الله تعالى خلق الإنسانَ للعبادة، وإنّ العبادة هي سلّمُ الارتقاء والنموّ والكمال للإنسان. فاللهُ لا يحتاج إلى عبادتنا، وإنّما العبادةُ هي لِسعادة الإنسان في دنياه وآخرته.

ثمّ عدَّدَ آية الله هاشمي عليا آثارَ العبادة فقال: العبادةُ تحفظ الإنسانَ من الغفلة، ومن أسرِ النفسِ والشيطان، ومن الظلمِ والخيانةِ والجناية. والعبادةُ هي علامةُ الإيمان، ودليلُ اليقين بالله وبالقيامة، وهي المظهرُ الأصيلُ للمحبّة الحقيقيّة لله تعالى. كما أنّ العبادةَ تُحدث التوازنَ في قوى الإنسان، وتضعه في المسار الصحيح للحياة الدنيويّة والروحيّة.

وفي ختام حديثه، قال متولّي المدرسةِ العلميّة لحضرةِ القائم (عج): إنّ كثيرين يؤدّون العبادة، غيرَ أنّ أعمالهم لا تُقبل بسبب الذنوب. وقد ورد عن النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) أنّ المفلسَ الحقيقيَّ هو الذي يدخل القيامةَ ومعه جبالٌ من العبادة، ولكن بسبب الظلمِ والغيبةِ وإيذاءِ الآخرين، يفقدُ جميعَ أعماله، ويدخلُ النارَ بذنوبه(2).

(1) قال عليه السلام: فأمّا حقّ الله الأكبر عليك: فأن تعبده لا تشرك به شيئا ، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة.

(2 إشارة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: «أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟» قالوا: يا رسولَ الله، المفلسُ فينا من لا دِرهمَ له ولا متاع. فقال: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّار.»

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل